Meinung III: So könnte ein Modell digitaler Grundkompetenzen aussehen

Selbstorganisiertes Lernen, digitale Kommunikation, Umgang mit technischen Geräten: Das ABB Ausbildungszentrum Berlin gGmbH und die k.o.s GmbH haben erstmals systematisch zusammengetragen, welche Kompetenzen Menschen in der digitalen Arbeitswelt brauchen. Fünf Handlungsfelder haben sie identifiziert.

Von Sophie Keindorf, Anne Röhrig, Maximilian Göllner, k.o.s GmbH

Das Projekt „Zusatzqualifikationen für digitale Kompetenzen in der Aus- und Weiterbildung“ wird im Verbund der Partner ABB Ausbildungszentrum Berlin gGmbH und k.o.s GmbH realisiert. Ziel ist die Entwicklung berufsübergreifender sowie berufsspezifischer Zusatzqualifikationen (ZQ), die „digitale Kompetenzlücken“ schließen sollen. Das Vorhaben trägt der Tatsache Rechnung, dass sich im Zuge der Digitalisierung die Kompetenzanforderungen quer über alle Branchen und Berufe verändern. Mehr...

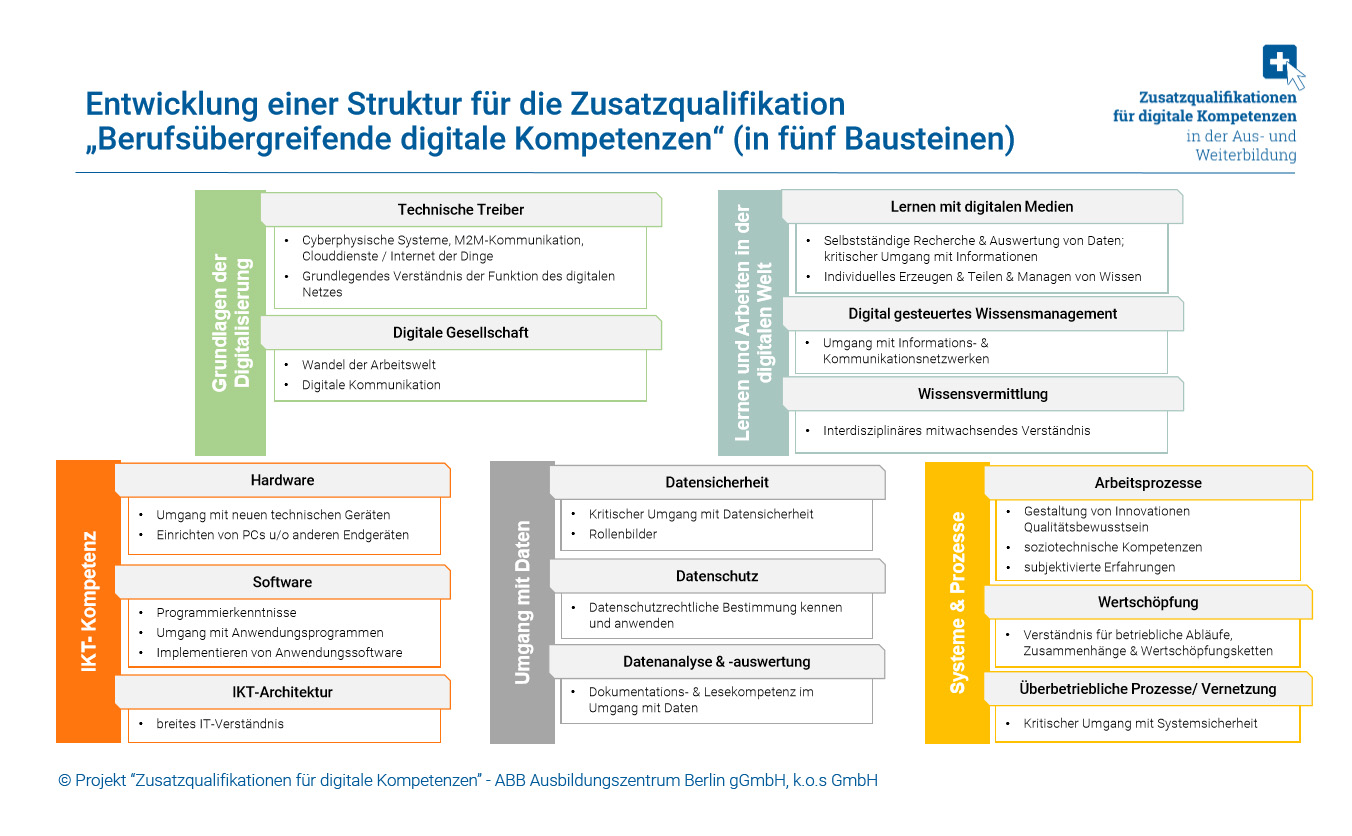

In einem Modell wurden auf Grundlage umfassender Vorarbeiten fünf Bausteine systematisiert, die berufsübergreifende Kompetenzanforderungen für das „Arbeiten 4.0“ identifizieren. Der Fachgruppe gehörten neben den Berliner Kammern und Gewerkschaften auch Sozialpartnerinnen und Sozialpartner sowie Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaft an.

Jeder Baustein ist hinterlegt mit einer skalierbaren Matrix, in der analog zur Systematik des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) zu erwerbendes Wissen, Fertigkeiten und die zu entwickelnden Kompetenzen pro Baustein beschrieben sind. Einen Überblick stellt folgendes Schaubild dar:

Fest steht: Die reine Aneignung von Wissen und Fertigkeiten bereitet auf die Arbeitswelt von morgen nicht mehr ausreichend vor. Zentral ist die Entwicklung von „digitalen Kompetenzen“. Darunter verstehen wir insbesondere personale Kompetenzen zum selbstorganisierten, kreativen Handeln und zur selbstorganisierten Bewältigung von Herausforderungen unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien.

Um diese Kompetenzen zu entwickeln ändern sich auch die Lernprozesse: Sie werden selbstorganisierter, sie nutzen das Netz als sozialen Raum für Kompetenzentwicklung, und die Aneignung von Wissen im Lernprozess erfolgt an Aufgabenstellungen aus der betrieblichen Praxis. Personalen und sozialen Kompetenzen kommt eine herausragende Bedeutung zu. Sie können nicht als reine Wissensvermittlung weitergegeben werden, sondern müssen, anknüpfend an jeweils unterschiedliche Kompetenzausprägungen, individuell entwickelt und trainiert werden.

Soll die Entwicklung digitaler Kompetenzen im Betrieb gelingen, muss das Bildungspersonal in der Aus- aber auch der beruflichen Weiterbildung entsprechend vorbereitet werden. Die Erarbeitung und Beschreibung von Zusatzqualifikationen ist daher auch eng an die Frage gekoppelt, welche Lernarrangements benötigt werden, um digitale Kompetenzen entwickeln zu können.

Hinsichtlich der Umsetzung von Weiterbildungen zur Entwicklung digitaler Kompetenzen werden also auch an Erwachsenenbildner/innen neue Anforderungen gestellt. Es braucht eine neue Lernkultur, die sich auf der individuellen aber auch organisationalen Ebene widerspiegelt.

Auf der individuellen Ebene ist ein neues methodisch-didaktisches (Selbst-)Verständnis erforderlich. Insbesondere Lehr-Lernprozesse, die unter dem Schlagwort kollaboratives Lernen diskutiert werden, sind mehr als nur eine didaktische Innovation. Damit verbunden ist eine neue Haltung, sprich Lernkultur. Teilnehmende werden zu Teilgebenden, Lehrende werden zu Lernbegleiter/innen. Das gemeinsame, soziale Lernen wird an Bedeutung gewinnen und stellt gleichzeitig eine der größten Herausforderungen für die nächsten Jahre dar. Mehr...

Auf der organisationalen Ebene empfiehlt es sich daher, eine digitale Strategie zu entwickeln, die den bewährten Unternehmenszielen, -leitsätzen und der Unternehmenspolitik entspricht. Denn wie jede andere Innovation auch, ist die Nutzung und Umsetzung digitaler Lehr- und Bildungsangebote zunächst eine strategische Unternehmensentscheidung. Die zentralen Akteure müssen eingebunden, die notwendigen Ressourcen (Finanzen, Infrastruktur) zur Verfügung gestellt und die Prozesse darauf abgestimmt werden. Die Einführung einer digitalen Strategie und Umsetzung digitaler Bildungsformate erfordert organisationale Veränderungsprozesse, für die gegebenenfalls zunächst ein gemeinsames Verständnis entwickelt werden muss, um von allen Mitarbeitenden gleichermaßen getragen zu werden. Einen Umgang mit der Digitalisierung zu finden, ist nicht nur die Aufgabe von Einzelpersonen, sondern muss auch strategisch auf Organisationebene umgesetzt werden.