Erneuerung der Torstraße zwischen der Chausseestraße und der Karl-Liebknecht-Straße

Die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt beabsichtigt, die 2 km lange Torstraße zwischen der Chausseestraße und der Karl-Liebknecht-Straße in der gesamten Straßenraumbreite grundhaft zu erneuern und umzugestalten.

© SenMVKU - V B A 2

Erneuerung der Torstraße zwischen der Chausseestraße und der Karl-Liebknecht-Straße

Mit der vorgesehenen Baumaßnahme soll dieser Straßenabschnitt, der sich baulich in einem schlechten Zustand befindet, und vor allem keine Verkehrsanlagen für Radfahrende aufweist, zu einer attraktiven Straße mit einer hohen Aufenthaltsqualität werden.

Das Vorhaben

Aufgrund der enormen Länge des Straßenabschnittes von ca. 2 km, zur Beschleunigung der Planung und der vorgesehenen aufeinanderfolgenden (abschnittsweisen) Bauausführung wurde die Maßnahme in zwei Teilabschnitte (TA), 1. TA Chausseestraße bis einschließlich Rosenthaler Platz und 2. TA Rosenthaler Platz bis Karl-Liebknecht-Straße, unterteilt.

Die vorliegende Planung befasst sich nur mit dem Abschnitt von der Chausseestraße bis zum Rosenthaler Platz einschließlich Rosenthaler Platz. Die Planung für den Abschnitt östlich des Rosenthaler Platzes bis Karl-Liebknecht-Straße wird in einer gesonderten Planungsunterlage behandelt.

Nach der Veröffentlichung der ersten Planungen wurden sowohl durch Anlieger, Gewerbetreibende als auch durch Träger öffentlicher Belange (wie Feuerwehr, Polizei etc.) Bedenken gegen die Querschnittsgestaltung geäußert, die eine Überprüfung der Planung für erforderlich machten. Dabei wurde erkannt, dass die in der vorliegenden Planung vorgesehene Querschnittsgestaltung Defizite im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der verkehrlichen Leistungsfähigkeit der Torstraße aufweist. Die Stellplätze werden gänzlich abgeschafft. Der Lieferverkehr wird nur teilweise ermöglicht. Eine ungehinderte Gewährleistung der Durchfahrt der Fahrzeuge (bei Rettungseinsätzen von Krankenwagen, Feuerwehr und der Polizei) wäre nur bedingt möglich.

Zur Beseitigung der o.g. Defizite und der Schaffung einer Planung, die allen Belangen gerecht wird, wurde die Planung entsprechend überarbeitet.

Vorhabenbeschreibung

Die Maßnahme beinhaltet die grundhafte Erneuerung der Torstraße im Berliner Stadtbezirk Mitte.

Durch den Ausbau und die Wiederherstellung des gesamten Straßenquerschnitts ergibt sich die Möglichkeit der Neugliederung der Räume für alle Verkehrsteilnehmenden.

Mit Einführung des Berliner Mobilitätsgesetzes (MobG BE) haben sich die Anforderungen an Planung und Gestaltung von Hauptverkehrsstraßen geändert. Insbesondere sind entsprechend dem Gesetzestext „sichere und barrierefreie Verkehrsanlagen als Beitrag zur individuellen Lebensgestaltung und zur inklusiven Lebensraumgestaltung sowie als unverzichtbarer Bestandteil einer funktionierenden zukunftsfähigen Metropolregion“ zu schaffen. Damit soll für alle Personen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben abgesichert werden.

Es wird in der Planung ein größerer Fokus auf bislang untergeordnete Teile der Verkehrsinfrastruktur gelegt, insbesondere auf die des Umweltverbundes: Radwege, Gehwege, Plätze und Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Wesentliche Bestandteile der hier vorliegenden Planung sind:

- Breite und übersichtliche Fußverkehrsanlagen mit genügend Raum zur Gestaltung der Freianlagen,

- Erhalt der Leistungsfähigkeit des Straßenabschnittes

- Gewährleistung der Einsätze der Rettungskräfte

- Teilweiser Erhalt der Stellplätze

- Erhalt der Flächen für Verkauf und Außengastronomie (Sondernutzung)

- Sichere barrierefreie Querungsmöglichkeiten für den Fußgängerverkehr in ausreichend geringen Abständen gemäß § 55, Absatz 4 MobG BE,

- Ausreichend dimensionierte Radverkehrsanlagen und in sicherem Abstand zu parkenden Kraftfahrzeugen, die so gestaltet sind, dass ein unzulässiges Befahren von Kraftfahrzeugen unterbleibt, siehe § 43, Absätze 1 und 2 MobG BE

- Sichere und barrierefreie Ausgestaltung von Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs entsprechend § 31, Absatz 2 MobG BE

- Berücksichtigung von Liefer- und Ladezonen gem. § 22, Absatz 1 MobG BE

Darüber hinaus soll die Torstraße als eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen in zentraler Lage im Bezirk Mitte auch weiterhin als Hauptverkehrsstraße für den Kfz-Verkehr in Ost-West-Richtung zur Verfügung stehen. Aus diesen Anforderungen entstehende Nutzungskonflikte werden im Zuge dieser Planung abgewogen und aufgelöst werden.

Die Straßenaufteilung der Torstraße wird zukünftig zugunsten der Radfahrenden erfolgen: Die Gehwege werden auf der Nordseite in ihrer Breite erhalten, der Raum für den ruhenden Verkehr wird reduziert, um den erforderlichen Platz für Radverkehrsanlagen zu schaffen und die Aufenthaltsqualität zu steigern. Auf der Südseite wird der bauliche Radweg im Gehwegbereich auf Gehwegniveau angeordnet.

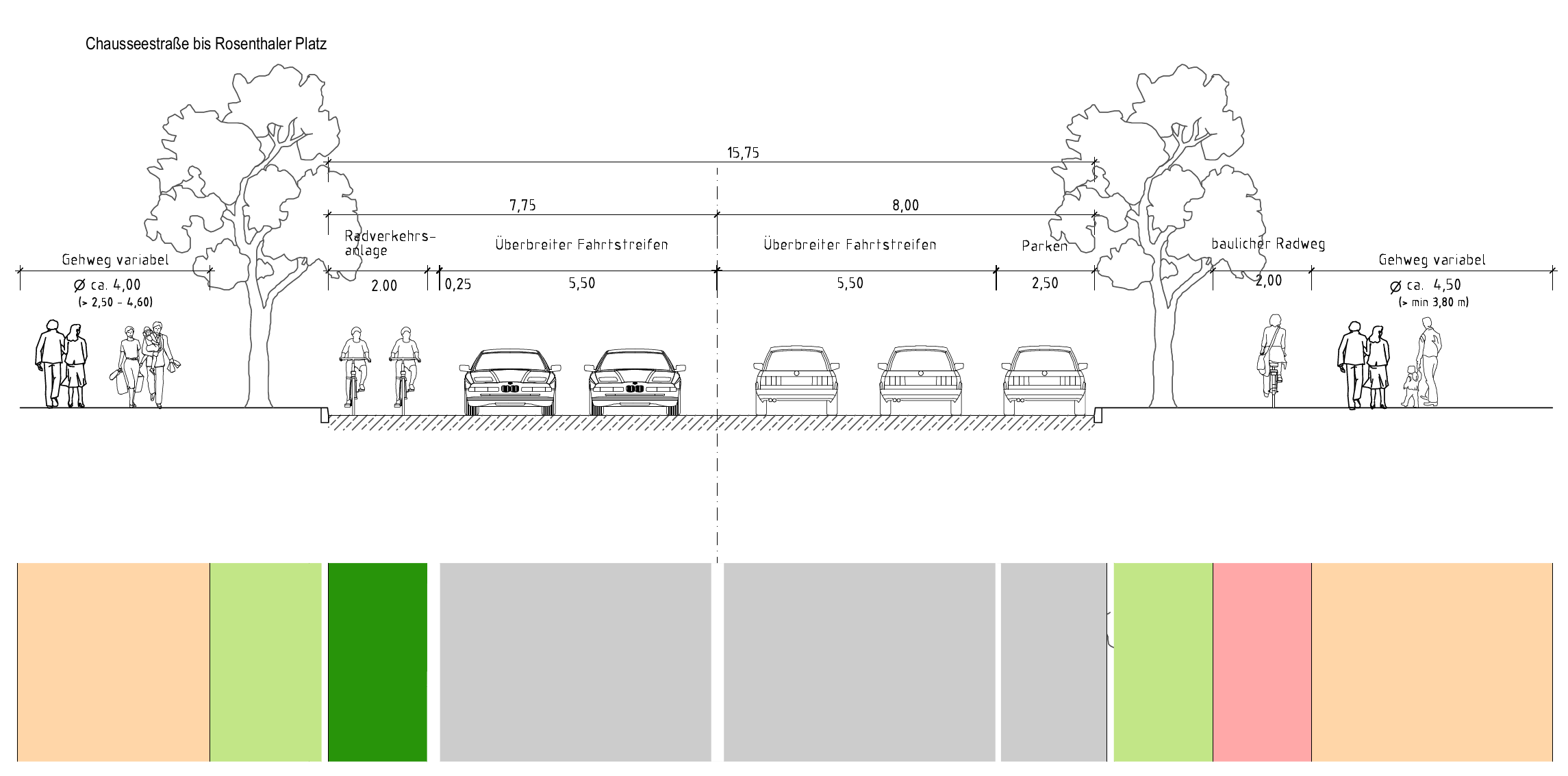

Die Gehwege werden trotz dessen beidseitig mit Breiten von mindestens 2,50 m hergestellt. Parallel zur Fahrbahn angelegte Lade- und Lieferzonen sind für die Gewerbetreibenden auf der Torstraße vorgesehen. An den Knotenpunkten der Nebenstraßen werden zur Verbesserung der Querungsmöglichkeiten für Fußgänger*innen Gehwegvorstreckungen angelegt. Die Fahrbahn der Torstraße wird mit einer Breite von bis zu 15,75 m geplant.

Die Lagepläne können auf den Seiten der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt unter folgendem Link eingesehen werden:

https://www.berlin.de/sen/uvk/mobilitaet-und-verkehr/infrastruktur/strassenbau/torstrasse/

Zahlen und Daten

Der Baubeginn der Maßnahme ist gemäß gegenwärtigem Zeitplan für Mitte 2026 geplant. Es wird von 2 Jahren Bauzeit für den 1. Teilabschnitt (Chausseestraße bis Rosenthaler Platz, einschließlich Rosenthaler Platz) ausgegangen. Der Baubeginn für den 2. Teilabschnitt östlich des Rosenthaler Platzes bis zur Karl-Liebknecht-Straße ist ab Mitte 2028 avisiert. Es wird ebenfalls mit einer Bauzeit von ca. 2 Jahren gerechnet.

Der 1. Teilabschnitt der Torstraße befindet sich aktuell in der Phase der Entwurfsplanung.

Historischer Abriss

Der Verkehrsweg der Torstraße entstand um 1735 mit der Berliner Zollmauer (Akzisemauer) und verlief außerhalb an der Mauer entlang. Diese war zugleich die nördliche Grenze der Bebauung Berlins.

Die Zollmauer bildete um 1800 mit den historischen Bauten (Thoren) vom Oranienburgerthor nach Osten verlaufend die Grenze um die Spandauer Vorstadt und am Hamburgerthor zur Siedlung Neu-Voigtland, die außerhalb der Zollmauer lag. Der Verbindungsweg erschloss in der Trasse der heutigen Torstraße noch das Rosenthalerthor, das Schönhauserthor und das Prenzlauerthor. Als Name für diese Verbindungen wurde zwischen 1826 und 1872 auch Straße vor den Thoren genutzt.

Mit dem Wegfall der städtischen Akzise 1860 wurde die Zollmauer sinnlos und behinderte den Verkehr. Sie wurde zwischen 1867 und 1870 mit den Toren abgerissen, wodurch die Verbindungen reguläre Stadtstraßen wurden.

Weitere Teile der Straße hießen später auch Wollankstraße und Lothringer Straße. Elsässer- und Lothringer Straße führten von 1951 bis 1994 den Namen Wilhelm-Pieck-Straße. Seit dem 25. Juli 1994 wird der gesamte Straßenzug zwischen Chausseestraße und Karl-Liebknecht als Torstraße benannt.

Die meisten Mietshäuser entlang der Torstraße entstanden am Ende des 19. Jahrhunderts. Ihre Bauweise und Ausstattung orientierten sich an den Vorstellungen und Bedürfnissen der oberen Gesellschaftsschicht der Reichshauptstadt, nicht an der Architektur der kleinbürgerlichen alten Vorstadt. Namhafte Architekten hinterließen ihre gebauten Spuren in dieser Straße, in der es mehr als 50 denkmalgeschützte Gebäude gibt. In der Denkmalliste sind insgesamt 70 Objekte mit Bezug zur Torstraße aufgeführt.

Der Aufbau der Fahrbahn bestand bis Anfang der 90er Jahre lediglich aus einer Pflasterbefestigung auf einer ungebundenen Tragschicht. Die Pflasterdecke aus Kupferschlackesteinen wurde in der Folgezeit mit einer Asphaltdecke zwischen 2,5 und 4 cm überbaut. In dem gealterten Asphalt sind Rissbildungen zu verzeichnen, die wiederum durch Wassereintritt und Frost-Tau-Wechsel zu Hohllagen zwischen Asphalt und Pflaster und somit zu Aufbrüchen in der Fahrbahn führen.

Auswertung der Beteiligung

Vom 7. März bis zum 8. April 2022 fand auf der Online-Plattform mein.Berlin die digitale Beteiligung zur grundhaften Erneuerung der Torstraße (von Chausseestraße bis Rosenthaler Platz) statt. Als Diskussionsgrundlage wurde die Vorplanung vorgestellt. Bei der Beteiligung wurden in den Kommentaren unterschiedliche Aspekte der Umgestaltung thematisiert.

Hiermit bedanken wir uns für die Beteiligung auf mein.Berlin.de. Den regen Diskussionen konnten hilfreiche Kritikpunkte entnommen werden.

Es gab viel Lob, aber auch viele kritische Beiträge zur vorgestellten Planung. Bürgerbeteiligungen werden gemäß §25 (3) Verwaltungsverfahrensgesetz frühzeitig, d.h. im Falle von Straßenbauplanungen nach Beendigung der Vorplanung durchgeführt, weil zu diesem Zeitpunkt erst der Öffentlichkeit vorzeigbare Planungsstände vorliegen. In diesem frühen Stadium der Planung ist es möglich, die Anmerkungen, Ergänzungen bzw. Wünsche der Teilnehmenden der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der weiteren Planung zu berücksichtigen.

Die Beurteilung der eingegangenen Beiträge erfolgte in einem Abwägungsprozess, in dem die Vor- und Nachteile beurteilt und gegenübergestellt wurden. Die von den Bürgerinnen und Bürgern eingereichten Beiträge flossen somit in die weitere Planung ein. Hierzu wurde die zur Bürgerbeteiligung ausgelegte Planung nochmals geprüft. Im Ergebnis ergab sich eine neue Querschnittsgestaltung.

Die Radverkehrsführung auf der Südseite wurde nunmehr in dem vorhandenen Gehwegbereich angeordnet, was den weitestgehenden Erhalt der Parkplätze auf der Südseite und die Anordnung von überbreiten Fahrstreifen von 5,50 m je Richtung ermöglicht. Die Radverkehrsanlage auf der Nordseite ist im Fahrbahnbereich verblieben. Diese Änderungen hatten Auswirkungen auf die Bewertung der u.a. 11 Themenfelder, die Sie dem weiteren Text entnehmen können.

Ziel des grundhaften Ausbaus Torstraße ist es, den öffentlichen Raum neu aufzuteilen, um eine höhere Aufenthaltsqualität und optimale Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten.

Kommentare/Meinung der Bürger*innen auf der Beteiligungsplattform zur Maßnahme „Erneuerung der Torstraße zwischen Chausseestraße und Rosenthaler Platz“ wurden gesammelt und in 11 Themenfelder sortiert:

- Radverkehrsanlagen in der Torstraße

- Parkraum

- Lieferverkehr, Ladezonen, Krankentransport, Altenpflege, Entsorgungsfahrzeuge

- Rettungsdienste

- ÖPNV

- Aufenthaltsqualität

- Verkehrliche Auswirkungen

- Verkehrssicherheit

- Standorte für E-Mobilität, Fahrradleihstandorte und Fahrradabstellanlagen

- Weitere Ideen zur Gestaltung

- Sonstiges

Bei der Auswertung wurden die Kommentare auf der Plattform mein.berlin.de, als auch eingegangene E-Mails und Briefe berücksichtigt.

1 Radverkehrsanlagen in der Torstraße

Neben Befürworter*innen der Anordnung von Radverkehrsanlagen in der Torstraße waren etliche Beiträge gegen die vorliegende Aufteilung des Querschnittes gerichtet. Mehrheitlich wurde die Ablehnung damit begründet, dass in unmittelbarer Nähe die Linienstraße als Fahrradstraße existiert und Radfahrende die parallele Strecke nutzen sollten. Die Befürworter*innen der Radverkehrsanlagen in der Torstraße waren jedoch mehrheitlich der Meinung, dass die Linienstraße für eine Umfahrung der Torstraße nur bedingt geeignet ist, da die Linienstraße trotz Fahrradstraße ebenfalls von Anwohnern und Lieferanten genutzt wird und sich nicht jede Wegebeziehung (z.B. Quell- und Zielverkehr in der Torstraße) zur Nutzung eignet.

2 Parkraum

Das Thema Parkraum ist neben den Beiträgen zur Sinnhaftigkeit der Anlage von Radverkehrsanlagen das am meisten kritisierte der vorliegenden Planung. Hierbei ist zu beobachten, dass sich meist Anwohnende (zumindest nach eigenen Angaben) zu diesem Thema geäußert haben.

Mit dem Berliner Mobilitätsgesetz wurde die Grundlage geschaffen die Reduktion des privaten Pkw-Verkehrs zu Gunsten alternativer Fortbewegungsmittel voranzutreiben. Die aktuelle Flächeninanspruchnahme privater Pkws entspricht nur bedingt einer effiziente Nutzungsart[1] und dem Gedanken der Mobilitätswende. Wertvollen Flächen, die derzeit für parkende Autos genutzt werden, sollten zum Teil im Sinne einer gerechten Flächenaufteilung des öffentlichen Raumes der Umwandlung zur klimafreundlicheren Stadt dienen.

Natürlich wird es immer Menschen geben, die nicht auf ein Fahrzeug verzichten können, so bleiben zum Beispiel Lade-/Lieferzonen und Schwerbehindertenstellplätze im Straßenraum erhalten.

- Sammelparkplätze für Gäste/Besucher am Stadtrand mit Anbindung an ÖPNV (Gesamtkonzept Stadt)

- Bereits heute gibt es am Stadtrand an vielen Regional-S-Bahn und U-Bahnstationen gekennzeichnete Parkplätze, um die Innenstadt vom Pendlerverkehr zu entlasten. Viele Menschen nutzen weiterhin die Möglichkeit mit dem eigenen Fahrzeug bis an das jeweilige Ziel zu fahren. Die Berliner Verkehrspolitik sieht hingegen die Möglichkeit eine gerechte Flächenverteilung im öffentlichen Raum zu ermöglichen.

- Am Ausbau zusätzlicher Park- & Ride- und Bike- & Ride-Standorten an wichtigen Pendlerbahnhöfen wird in Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden gearbeitet (Verstärkte Maßnahmen Berlin in Anerkennung der Klimanotlage, 08.06.2021). Letztlich liegt es aber ausschließlich in der Kompetenz der Umlandgemeinden, ob sie auf ihrem Gemeindegebiet Flächen für Parkplätze zur Verfügung stellen.

- Erhalt der bestehenden Parkplätze

- Mit der erneuten Überarbeitung der Planung wurde ein Erhalt der bestehenden Parkplätze auf der südlichen Fahrbahnseite der Torstraße erreicht.

3 Liefer- und Ladezonen, Krankentransporte, Altenpflege, Entsorgungsfahrzeuge

Liefer- und Ladezonen sind für alle Gewerbetreibenden die Grundlage zur gesunden Unterhaltung Ihres Betriebes. Deshalb wurde im Rahmen der Planung die Wahl der Anordnung dieser Bereiche sehr sensibel durchgeführt und erfolgte in einem Abwägungsprozess.

- Wie wurden die Liefer- und Ladezonen festgelegt?

- Die neue Querschnittsgestaltung mit überbreiten Fahrstreifen erlaubt auf der Südseite der Torstraße das Anlegen von Liefer- und Ladezonen. Im nördlichen Fahrbahnbereich werden temporäre Lieferzonen (je nach Bedarf uhrzeitlich begrenzt) mittels Markierungen angeordnet. Zur Abwägung in welchen Bereichen der Torstraße diese Flächen angeordnet werden sollten, wurde eine Befragung der Gewerbetreibenden zur Ermittlung des Bedarfs durchgeführt.

- Aufgrund des Bedarfes wurde ebenfalls festgelegt, dass an allen Einmündungsbereichen der Nebenstraßen zusätzlich Liefer- und Ladezonen anzuordnen sind.

- Parkmöglichkeiten für Lieferdienste und Altenpflege einrichten sowie Platz zum Be- und Entladen für ältere Menschen

- Durch den weitestgehenden Erhalt der südlichen Parkplätze bestehen mit der neuen Querschnittsgestaltung Möglichkeiten für das Parken.

- Die geplanten Liefer-/Ladezonen können zum Be- und Entladen genutzt werden. Die verkehrsrechtliche Anordnung erfolgt durch die obere Straßenverkehrsbehörde in der Torstraße und durch die untere Straßenverkehrsbehörde in den Nebenstraßen.

- Teilweise können die vorhandenen Lade-/Lieferzonen außerhalb der zeitlichen Beschränkung als Parkfläche genutzt werden. Die Regelung wird jedoch durch die zuständige Straßenverkehrsbehörde festgelegt.

- Entsorgungsverkehre

- Auf Grund der Anordnung von überbreiten Fahrstreifen in beide Richtungen der Torstraße können Entsorgungsverkehre wie z.B. die BSR; Alba etc. ihren Dienst verrichten ohne den Fließverkehr zu behindern.

4 Rettungsfahrzeuge

Die Sicherstellung des Einsatzes von Rettungskräften (Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei etc.) in der Torstraße sowie bei der Durchfahrt z.B. als Zufahrtsstraße zur Charitè ist im Rahmen der Planung ebenfalls bedacht worden. Weiterhin wurde die neue Querschnittsgestaltung und die Anordnung von überbreiten Fahrstreifen von jeweils 5,50 m in jede Richtung zur Gewährleistung der Rettungswege gewählt.

- Gewährleistung des Einsatzes von Rettungsfahrzeugen

- Es ist im Rahmen von Planungsmaßnahmen für den Endzustand der Straßen geboten, ausreichend Raum für Rettungswege anzubieten. Dieser Raum ist mittels der geplanten Führung des motorisierten Individualverkehrs mit einem überbreiten Fahrstreifen pro Richtung gegeben.

- Die Berliner Feuerwehr hat die Planung im Vorfeld bekommen und geprüft. Es sind keine den Einsatz von Drehleitern der Feuerwehr behindernden Rahmenbedingungen festgestellt worden.

5 ÖPNV

- Barrierefreier Ausbau

- Wie bereits im Nahverkehrsplan 2019 bis 2023 festgelegt, wird im Rahmen der Baumaßnahme „Erneuerung der Torstraße“ der Barrierefreiheit großen Wert beigemessen. Dies betrifft nicht nur die Gehwegbereiche und Übergangsbereiche zu den Fahrbahnen sondern auch den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen mit Sonderborden und Leitsystemen für sehbehinderte und blinde Menschen.

6 Aufenthaltsqualität

Das Problem der illegalen Müllablage und auch das Thema der dauerhaften Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen wurden im Rahmen der Bürgerbeteiligung angesprochen. Beides hat jedoch nur indirekt mit der Realisierung der Baumaßnahme zu tun. Selbstverständlich werden angesprochene Problembereiche (Müllablageecken) näher betrachtet und es wird versucht mit baulichen Maßnahmen die Probleme zu verhindern.

- Verwahrlosung der Stadt, u. a. der Vermüllung der Straßen, Grünpflege

- Die Straßen- und Grünflächenämter und die BSR sind täglich im Einsatz, um die Stadt sauber zu halten.

- Geld für Instandsetzung-/Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen (Bestandsgrün)

- Jeder Bezirk erhält zur Erfüllung seiner Aufgaben eine Globalsumme im Rahmen des vom Abgeordnetenhaus von Berlin beschlossenen Haushaltsgesetzes. Die Verteilung der Globalsumme auf die verschiedenen Abteilungen (z.B. Grünflächenunterhaltung, Bildungssektor, etc.) wird durch das Bezirksamt vorgenommen und in der Bezirksverordnetenversammlung beraten und schlussendlich beschlossen.

- Zusätzliche Mittel für die Grünflächenämter hatte der Berliner Landeshaushalt für 2020/21 in Höhe von 50 Mio. € (für ganz Berlin) vorgesehen. Die Finanzmittel für die Pflege des Stadtgrüns sind im Vergleich zu früheren Jahren deutlich erhöht worden.

- Freianlagenplanung

- Die Planungen des Grundhaften Ausbaus der Torstraße beinhalten ebenfalls die Freianlagenplanung, welches noch nicht Inhalt der vorliegenden Entwurfsplanung ist. Das Straßenbegleitgrün sowie die Neupflanzung von Bäumen wird durch die Freianlagenplaner geplant und im Rahmen der Baumaßnahme umgesetzt.

- Ebenfalls wird durch die Freianlagenplaner das Straßenmobiliar (wie Fahrradabstellanlagen, Bänke und Schutz der Baumscheiben) sowie Wurzelschutz und Substrateinbau für die Neupflanzungen etc. geplant.

7 Verkehrliche Auswirkungen

- Verkehrliche Leistungsfähigkeit der Torstraße

- Straßenverkehrszählungen der vergangenen Jahre zeigen eine rückläufige Entwicklung der Kfz-Belastungen sowie einen deutlichen Rückgang des motorisierten Individualverkehrs. Es ist davon auszugehen, dass sich das Verkehrsaufkommen insgesamt auch durch den Umstieg weiter reduzieren wird.

- In Anbetracht der zurzeit westlich des Rosenthaler Platzes herrschenden Verkehrsverhältnisse, die aufgrund von haltenden Fahrzeugen lediglich die Nutzung von einem Fahrstreifen möglich machen, ist mit der Planung mit einem überbreiten Fahrstreifen von je 5,50 m Richtung keine Verschlechterung zu erwarten.

- Verkehrliche Auswirkungen auf das Nebennetz

- Die Verlagerung des Verkehrs auf die anbindenden und parallelen Straßen zur Torstraße ist mit der neuen Querschnittsgestaltung nicht zu erwarten. Geeignete Maßnahmen, wie zum Beispiel Diagonalsperren oder Einbahnstraßenregelungen (vom Bezirksamt Mitte auszuführen), die in Abstimmung mit dem Bezirksamt Mitte in Erwägung gezogen werden könnten, werden im Rahmen der weiteren Planung dennoch geprüft.

8 Verkehrssicherheit

- Querungsmöglichkeiten

- Gemäß Mobilitätsgesetz soll das Queren der Straße an den Kreuzungen ermöglicht werden. Hierfür wurden im Rahmen der Planung Mittelinseln geplant. Die in den Beiträgen zur Bürgerbeteiligten genannten Stellen mit Gefahrenpotential werden im Rahmen der weiteren Planungsphasen näher untersucht.

- Gesicherte Radverkehrsanlagen und Gehwege

- Die Anordnung einer Radverkehrsanlage im nördlichen Fahrbahnbereich der Torstraße bietet bereits einen gewissen Schutz für die Radfahrenden. Mögliche Rotfärbungen der Flächen für Radverkehrsanlagen an Gefahrenstellen (wie Knotenpunkte und Zufahrtsbereiche) werden ebenfalls zu erhöhter Achtsamkeit der Verkehrsteilnehmenden und somit höherer Sicherheit führen. Durch die Trennung der zu Fuß Gehenden und der Radfahrenden ist die Gefahr der Unfälle dieser beiden Verkehrsteilnehmenden ebenfalls gering.

- Auf der Südseite wird die Radverkehrsanlage im Gehwegbereich angeordnet. Die Abtrennung zwischen den Verkehrsteilnehmern erfolgt durch den Sicherheitsstreifen. An den Knotenpunkten erfolgt das frühzeitige Heranführen des Radweges in Richtung Fahrbahn, um dem motorisierten Verkehr die Sicht zum Erkennen der Radfahrenden zu ermöglichen.

9 Standorte für E-Mobilität, Fahrradleihstandorte und Fahrradabstellanlagen

Es wurden im Rahmen der Beteiligung Forderungen hinsichtlich Angeboten zur Nutzung von Leih- und Lastenrädern sowie E-Rollern gefordert. Auch die Nachfrage nach Ladestationen für Elektrofahrzeuge konnte vielen Beiträgen entnommen werden.

- Parkflächen für Leih- und Lastenräder sowie Fahrräder

- Für E-Roller- und Fahrradleihstandorte und Fahrradabstellmöglichkeiten (siehe auch Punkt 5 Aufenthaltsqualität, Freianlagenplanung) sollen Angebote in der Torstraße geschaffen werden.

- Ladestationen für Elektrofahrzeuge

- Eine Errichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge ist grundsätzlich nur im untergeordneten Straßennetz möglich, da das Land Berlin perspektivisch alle Straßen im übergeordneten Straßennetz, wie in der Torstraße mit Radverkehrsinfrastruktur ausstatten und bereits bestehende Radverkehrsanlagen gemäß den Vorgaben des Berliner Mobilitätsgesetzes (MobG) ausbauen wird.

10 Weitere Ideen zur Gestaltung

- Offene Entwässerung

- Eine offene Entwässerung ist in der Torstraße nicht umsetzbar. Grund hierfür ist unter anderem die hohe Verkehrsbelastung, welche eine dezentrale Versickerung der Straßenabwässer ausschließt.

- Die Verlegung zahlreicher Ver- und Entsorgungseinrichtungen (unterirdischen Leitungen) und weiteren schwierigen Randbedingungen führen zum Ausschluss der offenen Entwässerung in der Torstraße.

- Vorschläge für andere Maßnahmen, insbesondere in umliegenden Straßenzügen

- Mit der Erneuerung der Torstraße zwischen Chausseestraße und Rosenthaler Platz besteht für den Vorhabenträger, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, keine Möglichkeit, in andere Straßenzüge (Nebenstraßen und parallele Straßen) einzugreifen. Die Planungen wie zum Beispiel für die Linienstraße müssten von dem Baulastträger, dem Bezirksamt Mitte, durchgeführt werden. Anmerkungen und Ideen wurde an den zuständigen Bereich übergeben.

11 Sonstiges

- Wahl des Beteiligungsformates

- Das Beteiligungsformat erfolgte pandemiebedingt nur digital. Informiert über die Beteiligung wurde durch

- Internetauftritt: https://www.berlin.de/sen/uvk/verkehr/infrastruktur/strassenbau/Torstrasse/

- Flyerverteilung im Umkreis der Maßnahme

- Das Beteiligungsformat erfolgte pandemiebedingt nur digital. Informiert über die Beteiligung wurde durch

- Leitlinien zur Bürgerbeteiligung https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/leitlinien-buergerbeteiligung/download/Leitlinien-BuergerbeteiligungSTADT-Flyer.pdf

- Zustand der Torstraße

- Baugrundaufschlüsse und Untersuchungen der Straße verdeutlichen den hohen Bedarf an eine grundhafte Erneuerung. Durch die punktuellen Instandsetzungsarbeiten des Bezirksamtes sind die Folgen auf den ersten Blick nicht sofort erkennbar. Immer wieder durchgeführte punktuelle Instandsetzungen beheben jedoch nicht die Probleme im Untergrund und sind auf lange Sicht keine wirtschaftliche Variante. Materialien, die in einem guten Zustand sind, werden für den Wiedereinbau vorgesehen.